Festival de Saint-Jean-De-Luz, l’invitée du jour : Episode 1

La réalisatrice Catherine Corsini est présidente de la 6e édition du Festival International du Film de Saint-Jean-De-Luz qui se tient du 7 au 13 octobre 2019. Avec elle, nous avons remonté le fil de sa carrière, film après film. Des détours, des souvenirs, des regrets, des rencontres, des collaborations déterminantes. Catherine Corsini nous les raconte.

La première image, votre premier souvenir de cinéma ?

Catherine Corsini : C’est Walt Disney. C’est Blanche-Neige. C’est moi sortant de la salle absolument terrorisée par cette scène où Blanche-Neige s’approche de la cabane et découvre la sorcière… Je me souviens de m’être mise à hurler à cet instant, et ma grand-mère a dû me faire sortir de la salle. J’étais très troublée parce que ce dessin-animé me donnait à voir des personnages que je trouvais plus vrai que nature. Je pense que je prenais tout au premier degré, et je continue de prendre aujourd’hui les choses de cette manière-là quand je vois des films, je suis à fond, j’y crois… Voir des films d’horreur, c’est très compliqué par exemple. La première fois que j’ai vu Eraserhead, j’ai passé les trois-quarts du temps sous mon fauteuil. Il y a quelques années, j’étais au Jury de la Caméra d’or, et j’ai dû voir Grave de Julia Ducournau, à 10 heures du matin, et, si j’ai apprécié la mise en scène, j’ai vécu un enfer ! Je savais que c’était du cinéma, mais ça a été hyper dur. Bref, je reviens à Blanche-Neige où tout était terreur. Les nuits dans le dessin-animé me faisaient peur, le danger me faisait peur, et la méchante Reine bien sûr… Inconsciemment, je crois que je préférais ne pas savoir ce qui allait arriver, ce cri l’a révélé !

Vous aviez, avant de passer derrière la caméra, le goût et le désir du jeu. Pourquoi vouliez-vous devenir comédienne ? Et comment s’est fait la bascule vers la mise en scène ?

Catherine Corsini : Ce sont les textes qui m’ont donné envie de devenir comédienne d’abord. La langue, le fait de me projeter dans un rôle, j’adorais jouer depuis l’enfance, je mettais en scène des saynètes de pièces de Molière, j’aimais faire rire mes copains… Mais c’est par le texte qu’est née l’envie. Le plaisir de la troupe aussi, d’être en bande. Tout ça me paraissait être une aventure tout à fait palpitante. Quand je suis montée à Paris, j’ai pris des cours, j’ai suivi ceux du Conservatoire, et c’est là que j’ai découvert qu’il y avait aussi des films, que les acteurs n’étaient pas qu’au théâtre, mais aussi au cinéma. J’ai découvert le cinéma tard, vers 18, 19 ans, j’habitais à la campagne plus jeune, et les films n’étaient pas si accessibles que ça. C’est par les actrices que j’ai découvert le cinéma. J’allais voir des rétrospectives de films avec Marlène Dietrich, Bette Davis, Ingrid Bergman, toutes ces actrices flamboyantes qui ont fait que je me suis intéressée aux metteurs en scène qui les employaient, Howard Hawks, Hitchcock, Rossellini… Ce sont elles qui m’ont amenée à eux. Et forcément, en découvrant le travail de ces metteurs en scène, j’ai été sensible aux récits, à leur construction. Le cinéma américain a été ma première porte d’entrée. Ensuite, j’ai attaqué le cinéma français, parce que je m’étais mise à beaucoup lire sur le cinéma et les films. Mon Bazin, mon Douchet, les Cahiers, puis Truffaut, Godard, et j’ai commencé à plonger dedans. La nouvelle vague, les films post-nouvelle vague, ceux de Pialat, d’Eustache, la génération de Stévenin, Rozier… Puis après évidemment, il y a eu le cinéma italien et russe, enfin, vous comprenez l’idée, c’était devenu une drogue. Je m’y suis risquée parce que je fréquentais les élèves de l’IDHEC quand j’étais à Paris, et je jouais de temps en temps dans leurs courts métrages. J’avais l’impression qu’ils ne savaient pas regarder les acteurs, alors que l’acteur était pour moi essentiel au cinéma. Très simplement, je me suis donc laissée porter par cette envie-là, de filmer des acteurs et des actrices. Le langage cinématographique est venu de façon presque instinctive, organique. La question du point de vue, je l’ai vite comprise pour le dire simplement. Le plus difficile, c’est de savoir communiquer les émotions qu’on veut exactement communiquer. La peur, le rire, peu importe, il faut chercher l’émotion.

Vous avez cité des réalisateurs, mais y avait-il aussi des réalisatrices, plus rares encore à ce moment-là, pour qui vous aviez de l’admiration ?

Catherine Corsini : Je pourrais citer d’autres noms de réalisateurs qui m’ont bouleversée, comme Fassbinder, Sirk, Kazan… Les réalisatrices n’étaient pas bien nombreuses en effet, j’ai mis un peu de temps à m’en apercevoir… Agnès Varda a évidemment beaucoup compté dans ma cinéphilie. Chantal Akerman aussi. Je pense également au film unique de Barbara Loden, Wanda, qui a une forme de filiation avec les films de Cassavetes et qui a été un vrai choc. J’avais découvert assez jeune dans un festival les films d’Ida Lupino et ils m’avaient vraiment beaucoup plu, par leur modernité et la singularité de leur sujet. Le chemin que j’ai parcouru en tant que spectatrice s’est beaucoup déplacé à vrai dire, ma sensibilité a bougé. Mais il y avait de fait peu de modèles féminins. Me reviennent là les films de Christine Pascal, réalisatrice qui m’a beaucoup touchée, elle était actrice aussi, quelqu’un de très écorché. Elle avait joué dans le premier film extraordinaire de Patricia Moraz qui a été la productrice de Léos Carax, ça s’appelait Les Indiens sont encore loin… C’était avec Isabelle Huppert. Simone de Barbès ou la vertu de Marie-Claude Treilhou, c’était quelque chose aussi !

Votre premier film, Poker, c’est l’histoire d’une joueuse qui évolue dans un milieu d’hommes…

Catherine Corsini : Oui, mais à ce moment-là, je ne pensais pas les choses tout à fait comme ça, enfin pas consciemment. On peut toujours réécrire l’histoire, c’est facile. Avant Poker, j’avais fait quelques courts, j’avais obtenu des aides financières, des bourses pour les faire, et ça m’a donnée l’impulsion du premier film. Comme si faire ces courts métrages me donnaient enfin l’autorisation d’être réalisatrice et de faire un long. Je me suis forcément inspirée de ce qui faisait partie de ma vie, j’étais joueuse de poker et effectivement je jouais principalement, tout le temps, avec des hommes. Mais bizarrement, le film ne me correspond pas tout à fait. J’aurais dû davantage me rapprocher de la jeune joueuse que j’étais plutôt que de mythifier la chose et d’inventer l’histoire d’un frère qui fait passer de l’argent. J’aurais dû être plus proche de ma vie à moi. Ça aurait été plus fort. Poker n’est pas complètement réussi pour ces raisons-là. Parce qu’à ce moment-là, je suis aussi beaucoup influencé par le cinéma américain, les films de genre. J’ai voulu me démarquer, commencer quelque part d’inattendu, mais je me suis un peu planquée derrière le genre, le polar, et je ne le maîtrisais pas assez. Ma chance a été de tourner avec de super acteurs comme Caroline Cellier. Je suis de nature à prendre les choses comme elles viennent, à être plutôt positive. Il y a des cinéastes qui font un premier film qui est un succès énorme et qui finissent par être écrasés par ça et qui ne s’en remettent pas. Je ne peux pas dire que j’ai eu cette chance (rires) ! Poker n’a pas été un bide complet, mais il n’a pas beaucoup marché. Mais ce premier film m’a permis de me dire que le suivant serait plus personnel.

Quel accueil critique avait reçu le film ?

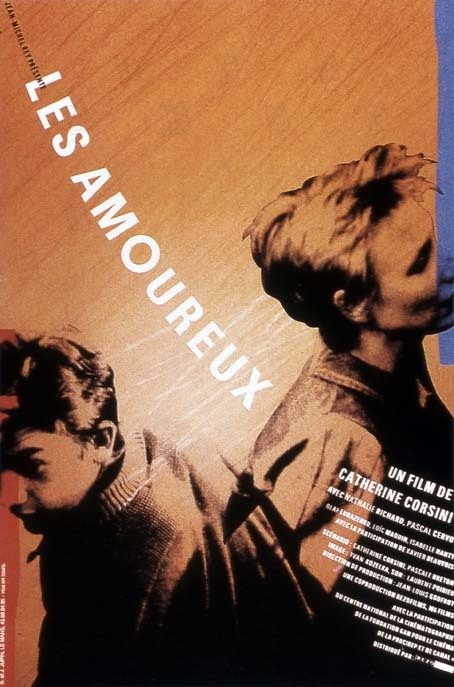

Catherine Corsini : Ça avait été atroce. Grosso modo, ça donnait “Catherine Corsini filme comme un homme“. Voilà le type de phrase qu’on pouvait lire à l’époque. Il y avait des relents comme ça, très misogynes, s’en est presque terrifiant quand on y repense… Après Poker, je patiente parce que je me dis que je n’ai pas encore les armes, que je n’ai pas trouvé le bon entourage, au niveau de la production notamment. Je fais deux téléfilms d’affilé, ce que je trouve formateur. Je voulais revenir au cinéma avec un film important, fort, intime, même s’il s’agissait du dernier. Alors j’ai pris le temps, j’ai réfléchi, et j’ai écris Les Amoureux. J’aurais pu me contenter de faire des petits polars pour la télé, on me proposait des Maigret, des Julie Lescaut, et, si je n’ai jamais refusé de travailler, là, j’ai dit stop. Je fais Les Amoureux, parce que je crois extrêmement fort à ce projet, même si là encore je me cache un peu aussi parce que je raconte l’histoire d’un jeune homme qui découvre qu’il aime les hommes. Mais c’est un film auquel je suis très attachée, par les acteurs qui jouent dedans, par le sujet, par le décor, la province, le rapport à la famille, l’homosexualité que le personnage assume petit à petit… Le film est sélectionné à Cannes cette année-là, et c’est une chance parce que le Festival lui donne une visibilité inattendue et il reçoit un très bel accueil critique. Malheureusement pour moi, le film sort le même jour que Les Roseaux sauvages de Téchiné, et le nombre d’entrées a été assez pitoyable… Mais disons que je le vis en me disant que ça y est, je sais que réaliser va devenir mon métier. Faire des films, raconter des histoires, il n’y avait plus que ça que je voulais faire. Ce film-ci m’a donné confiance en moi.

Puis arrive La Nouvelle Eve, avec l’extraordinaire Karin Viard...

Catherine Corsini : C’est un film qui a mis beaucoup de temps à s’écrire. Il y a eu plusieurs versions successives. Le casting est compliqué. On part avec Valéria Bruni-Tedeschi, puis finalement, ça ne se fait pas, on change de producteurs, bref, tout ça prend du retard et j’ai la chance à l’époque de pouvoir patienter en faisant des esquisses sur Arte, que permettait de faire Pierre Chevalier, où il y avait une grande liberté. Des formes courtes, des tournages très ramassés, des petites œuvres, dont une, Jeunesse sans Dieu qui est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 1996. C’est un film que j’aime beaucoup, comme Denis avec Pascal Cervo, le héros des Amoureux. Je n’ai que de bons souvenirs de ces tournages et ces expériences. Ces petits films étaient liés par la question de la jeunesse, de l’adolescence, le passage à l’âge adulte. Donc La Nouvelle Eve, c’est un retour au cinéma un peu plus joyeux, l’ambiance est moins triste, moins dure que dans Les Amoureux. Je voulais que le film soit en phase avec son époque, que les questionnements de cette jeune trentenaire fassent écho et sens, qu’ils dépassent ceux qu’on trouve dans les magazines féminins. Le film parle aussi de l’engagement politique, à savoir si on s’engage ou si on ne s’engage plus… Et puis j’aimais bien l’idée de parler d’amour comme d’une chose totalitaire, que quand on aime quelqu’un, on pense qu’on ne peut qu’être aimé en retour et ça donne lieu a quelque chose d’assez drôle. Malgré les chemins de traverses que ce film a pris, tout ça m’a permis de rencontrer un véritable alter ego en la personne de Karin. Une actrice très surprenante qui, avec ce rôle, découvre autre chose d’elle, et moi qui découvre quelque chose avec elle, donc c’est vraiment un lien très fort. C’est jouissif de travailler avec une actrice qui vous épate, et vous fait rire.

Un film chasse l’autre, vous réalisez ensuite La Répétition, avec Emmanuelle Béart et Pascale Bussières.

Catherine Corsini : Un film chasse l’autre en effet, une couleur chasse une autre couleur… J’essaie de revenir à un sujet que j’ai, jusqu’ici, du mal à assumer complètement dans mes films qui est l’homosexualité féminine. Avec le temps, je me suis rendue compte que ce film avait beaucoup compté auprès de la jeune génération LGBT, même si je le trouve finalement très crypté. Le choix des actrices évidemment était un clin d’œil. Pascale Bussières était l’héroïne de When The Night Is Falling de Patricia Rozema ! Autant je trouve le geste de La Nouvelle Eve moderne, autant je ne trouve pas tout réussi dans La Répétition, il y a des choses qui me fâchent, je ne suis pas à l’aise avec tout ce que raconte le film, j’aurais voulu être plus cash… Si je devais le refaire aujourd’hui, je ne le raconterais pas de la même manière, c’est sûr. Au départ, je voulais faire un film de genre, dans la veine de JF partagerait appartement de Barbet Schroeder. Dans les premières versions du scénario, il y avait un truc plus pervers, et je pense que le film s’est un peu perdu à l’écriture, il brassait beaucoup de choses et je n’ai pas réussi à le contenir. J’adore le personnage de Jean-Pierre Kalfon dans La Répétition, mais je trouve la représentation du théâtre conventionnel pas complètement réussie non plus. Le théâtre m’a permis d’aller vers le cinéma, mais à cet endroit-là, il m’a empêché d’une certaine manière. Le film est trop sage, pas assez déroutant par rapport à ce que je voulais faire initialement. Il a tout de même été en sélection à Cannes, où il a eu un bon accueil.

C’est avec une comédie sur le thème de la famille et des vamps que vous poursuivez votre filmographie : Mariés mais pas trop, qui sort en 2003.

Catherine Corsini : Là, je ne sais pas… Est-ce que c’était un péché d’orgueil (rires)… ? J’ai voulu faire une comédie “pure” sur une grand-mère séductrice et dégommeuse. C’était un bonheur de travailler avec Jane Birkin pour qui j’ai beaucoup de tendresse. Mais le résultat n’est pas celui que j’espérais. Ça a loupé sa cible fatalement, et ça a été un moment un peu douloureux. J’étais partie en vacances avec ma nièce après le film, et je lui disais que je pensais arrêter de faire des films après celui-ci. Je me suis remise en question, il y a plein de choses dans ma vie personnelle à ce moment-là qui font que je ne prends pas les bonnes décisions. J’en ai un peu voulu aux producteurs, j’en ai d’ailleurs changé tout de suite après, pour mieux repartir du bon pied. J’ai commencé à travailler avec la productrice Fabienne Vonier, et ça m’a donné un nouveau souffle. Je me disais que pour me remettre en selle, il fallait que je m’entoure d’alliés, de gens que j’aime. Je repars donc avec Karin Viard. J’avais fait son film de la trentaine, maintenant, le film de la quarantaine.

Ce film, c’est Les Ambitieux.

Catherine Corsini : J’aime beaucoup Les Ambitieux, c’est un film assez léger. Je l’aime parce qu’il y a à nouveau ce côté province, qu’il parle aussi des illusions perdues, et qu’il y a ceux que j’aime dedans. On était tous très complices sur le tournage. On se connaissait depuis longtemps avec Eric Caravaca, c’est un acteur que j’adore… Donc, c’est vraiment une respiration pour moi. A sa sortie, le film fonctionne plutôt bien. C’était correct. On commence à être à un moment, où pour un film, faire un vrai succès devient difficile. Le succès de La Nouvelle Eve était assez inattendu je dois dire, la conjoncture n’y était pas favorable.

C’est avec Partir, mélo produit par Fabienne Vonier, que vous revenez sur les écrans ensuite.

Catherine Corsini : Qui est jusqu’ici mon plus gros succès ! Je vois beaucoup de films de Fassbinder à l’époque, et tous racontent quelque chose de très social et d’humain. J’aime l’idée de joindre la question du social à celle la position des femmes, ici une femme de 50 ans mariée et en crise, qui rêve de changer sa vie, d’être indépendante et de ne pas devoir rendre de comptes à son époux… C’était des sujets très présents autour de moi, des femmes qui n’arrivaient pas à quitter leur mari parce qu’elles n’avaient pas les moyens de partir, financièrement j’entends. Plusieurs choses se sont greffées autour de ce thème-là, les fantasmes, un amant d’un autre monde, etc. Ca faisait longtemps que j’avais envie de travailler avec Kristin Scott-Thomas, parce que c’est une actrice qui me séduit déjà plastiquement, physiquement, c’était un choc amoureux. C’est rare que ça me soit arrivé à ce point-là, de vouloir filmer quelqu’un qui me fascine. C’est sa beauté, c’est son mystère… J’avais écrit quinze pages de scénario, je suis allée la voir pour lui proposer le rôle, et elle a accepté très vite. Le film se fait lui aussi assez vite, mais avec peu d’argent. Nous n’avions pas la confiance de l’avance sur recette ni des chaînes de télé. J’ai mis mon salaire en participation parce que je voulais vraiment faire ce film, et contre toute attente, il a marché en salles. Il a été vendu à la télé ensuite, et dans le monde entier. Le tournage a été compliqué, parce que Kristin est une actrice compliquée. Les scènes d’amour étaient délicates avec elle. Je voulais les filmer en plan large, et Kristin, c’est du genre à vous dire d’abord “on va vraiment tourner ces scènes d’amour ?”, à être dans la retenue et la pudeur, pour finalement rester entre les prises dans les bras de Sergi Lopez qui joue son amant dans le film. C’était tout à fait paradoxal. Mais il y a eu des instants magiques, et c’est ce que je cherche dans mes tournage, de la magie, une grâce, qui naît d’une forme de tension que j’instaure.

Après le mélo, le thriller social avec Trois Mondes, présenté cette année-là à Un Certain regard à Cannes.

Catherine Corsini : Là encore, c’est un film qui n’a pas marché. A ce moment, j’avais envie d’autre chose, d’un film plus masculin et plus sombre. J’en avais marre qu’on dise de moi dans les critiques que je faisais de “beaux portraits de femmes”, comme si je ne savais rien faire d’autre et que mes films s’adressaient à un public essentiellement féminin. Donc j’ai écrit Trois Mondes en pensant à ce jeune homme à la position sociale sûre dont la vie bascule après un accident, en une soirée. La question du rapport social entre les personnages du film était importante pour moi, parce que trois mondes se croisent vraiment, le monde des patrons, le monde des travailleurs au noir et le monde étudiant. Le film montre comment cet accident va renverser trois mondes et comment la lâcheté de l’un et le courage de l’autre vont naître et se répondre. Le film a été très long à écrire, ma productrice n’y croyait pas d’abord, ça a été compliqué, mais on est allé au bout. Je voulais filmer d’autres visages, des jeunes acteurs et actrices dont on ne connaissait pas encore tout à fait le talent, comme Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme et Arta Dobroshi qui avait été révélée par Le Silence de Lorna des Dardenne. C’est ma première collaboration avec Claire Mathon à la lumière, et au cadre, j’avais une équipe très jeune, très impliquée, pas du tout une équipe de cinéma comme on a l’habitude d’en voir. Ça a été un tournage très vivifiant qui m’a replongé dans les films noirs que j’aimais, à la Melville, les ambiances de garage, de garçon entre eux. Je fais tourner Reda Kateb aussi, qui a un second rôle, et qui est un acteur que je trouve merveilleux. Je suis très heureuse de ce film personnellement même si son passage à Cannes a été douloureux. J’ai eu la malchance d’être projeté juste après Holy Motors de Leos Carax, et je pense que ça ne m’a pas aidée. Ce qui m’a chagrinée dans cet échec, c’est plutôt vis-à-vis de ma productrice qui était très malade et qui aurait voulu que ce film marche.

La Belle saison marque un autre tournant dans votre carrière. C’est votre première romance lesbienne. Un film engagé aussi.

Catherine Corsini : Après Trois Mondes, je repars très vite en écriture, épaulée par Élisabeth Perez, ma compagne et productrice à partir de ce film-ci. J’accomplis ce dont j’ai toujours rêvé : travailler avec la personne que j’aime. C’est magnifique, mais pas toujours simple non plus ! Et là, Élisabeth me pousse derrière mes retranchements, me disant d’y aller, et de filmer plus frontalement que je ne l’avais fait auparavant deux femmes qui s’aiment. Je ne voulais pas le faire n’importe comment. J’avais en tête une histoire très contemporaine, j’ai beaucoup réfléchi au scénario, je me suis cassée les dents dessus. Raconter l’empêchement amoureux aujourd’hui, est-ce que ça avait vraiment du sens ? Politiquement, je me disais que l’époque ne fonctionnait pas. C’est Marie Amachoukeli, co-scénariste et co-réalisatrice de Party Girl, avec qui je discute du film à ce moment-là, qui me conseille de raconter cette histoire dans les années 70. Et ça a ouvert des perspectives insensées, ça m’a complètement débloquée. Elle m’a donnée une piste qui lançait la partition du film. J’ai mis entre 6 et 8 mois à écrire le scénario définitif, et j’ai proposé l’un des premiers rôles à Cécile de France. J’avais peur qu’elle me dise non parce que c’est vrai que je lui proposais de jouer encore une fois une lesbienne, mais elle a lu le scénario et m’a appelée pour me dire qu’elle l’adorait. J’ai eu une chance infinie de rencontrer Cécile. Elle a été magnifique, une alliée extraordinaire. C’est elle qui a amené le côté charnel du film, la peau, la nudité, alors que ça a été très compliqué de ce côté là avec Izia (Higelin, NDLR), même si c’est un actrice que je trouve formidable. En terme de moyens, c’est la première fois que j’avais autant d’argent pour faire un film, même si ce n’est jamais tout à fait suffisant. On a eu des aides, le scénario a déclenché un enthousiasme très fort auprès des chaînes, France 3, Canal +. Ce qui était décevant évidemment, c’était de ne pas être sélectionné à Cannes avec ce film, alors qu’on y croyait beaucoup. J’avais refusé Berlin parce que le film manquait encore de travail selon moi… On est finalement allé à Locarno et le film y a eu un beau succès. J’ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à filmer ces années-là, et je crois ne pas me tromper en disant que je ne suis pas tombée dans une sorte de reconstitution historique emprisonnante. Je me retrouvais dans les deux personnages féminins, à la fois cette femme qui découvre un peu tard son homosexualité et à la fois dans cette gamine qui a du mal à la vivre et qui a une mère tellement oppressante qu’elle s’interdit des choses… C’est un peu mon Brokeback Mountain à moi, au féminin et dans le Limousin, avec des vaches ! C’est une fierté d’avoir fait ce film.

Il participe en effet de l’évolution des représentations des personnages lesbiens, encore si rares dans les films français…

Catherine Corsini : C’est vrai que nous nous sommes récemment fait la réflexion avec ma compagne. On se demandait où étaient les couples lesbiens ou bisexuels, alors qu’on était en vacances et que nous n’en croisions pas beaucoup. Quand on a pensé l’affiche de La Belle saison, on s’est dit qu’il fallait qu’il n’y ait pas de doutes, que le public sache tout de suite, en une image figée, que ça allait parler d’amour homosexuel. On a réussi avec ce film à faire plus de 300.000 entrées, mais c’est vrai qu’au delà, c’est difficile. Il y a encore un genre de plafond de verre, on le remarque avec le film de Céline Sciamma, pourtant passé par Cannes et primé, qui est aux alentours de ce chiffre en terme d’entrées. Alors que quand c’est un mec qui filme des lesbiennes, tout d’un coup, la dynamique change… Allez comprendre. Brokeback Mountain fait des millions d’entrées, alors que Carol de Todd Haynes ne dépasse pas les 450.000 entrées. C’est parlant, et je comprends pas bien pourquoi la société française est si figée et fermée sur ces questions de représentation et de diversité. Après, La Belle saison a eu une très belle vie en DVD et VOD, je ne me plains pas, mais je constate seulement que les histoires d’amour au féminin sont encore un peu boudées par une partie du public.

Comment naît l’idée d’adapter le roman de Christine Angot, Un amour impossible ?

Catherine Corsini : C’est Élisabeth qui me fait lire le livre. J’avais quelques a priori de départ qui se sont vite dissipés à la lecture. Ce livre m’a bouleversée, il m’a touchée à plein d’endroits, la traversée du temps, cette femme rongée par l’amour, son rapport à sa fille, les non-dits, les histoires de famille, l’époque, la dévotion, l’emprise… Je me disais que le travail d’adaptation allait être énorme, parce le livre est extrêmement riche en sujets, mais l’écriture a été assez rapide et fluide. Mes idées étaient assez nettes, mais je doutais beaucoup sur la faisabilité du film, je me demandais qui pouvait incarner cette femme, s’il fallait prendre deux actrices pour marquer les évolutions du temps, la question du vieillissement. On a pensé à un moment prendre Nathalie Baye et Laura Smet, ou Laura Smet et Emmanuelle Bercot. Puis c’est dans un festival de films que je découvre Virginie Efira dans Victoria de Justine Triet, et je suis assez bluffée. Je me retrouve à une émission de radio un matin en compagnie de Virginie et Justine, un rendez-vous visiblement un peu monté par Virginie, et là encore, je suis fascinée par son intelligence, sa grâce. Elle me fait très vite savoir qu’elle a lu le roman d’Angot, et qu’elle a très envie de jouer le rôle de la mère. On a fait des essais, des lectures, et ça a fonctionné immédiatement. Virginie Efira est extraordinaire dans le film parce qu’elle joue la partition du film, elle ne performe pas, elle n’en fait jamais trop. On a réussi ensemble d’une certaine manière à percer le mystère de cette femme, c’était une discussion permanente avec l’actrice, on a cherché la clé ensemble. J’ai adoré ce tournage, cette bande d’acteurs, Jehnny Beth, Niels Schneider, c’était quelque chose. Là encore, le regret, c’est de ne pas avoir été sélectionné à Cannes, ça aurait été important pour le film je crois.

Et l’avenir alors ? Le prochain film ?

Catherine Corsini : C’est difficile de passer à autre chose. J’ai deux projets pour le moment, une histoire d’amour entre deux adolescentes, et un film plus social, sur les Gilets Jaunes, mais j’ai dû mal à l’écrire celui-ci. Je réfléchis encore…

A suivre…

Propos recueillis par Ava Cahen et Franck Finance-Madureira.