Coup de projecteur sur Les Grandes Gueules, pour la première fois en copies numériques restaurées

Depuis plus de cinquante ans, Robert Enrico fait partie de ces cinéastes dont les titres des œuvres sont généralement plus connus du grand public que le nom du cinéaste lui-même. Pourtant, la faute ne vient ni de la qualité cinématographique de ses projets, en témoigne son « César des César » reçu en 1985, récompense de ses pairs pour le bouleversant Le Vieux fusil sorti alors en 1975, ni même de la popularité de ses films – ils enregistrent à chaque rediffusion télévisuelle des audiences enthousiasmantes. «Un cinéaste célèbre avant d’être connu » titrait le journal L’Humanité en janvier 1964. Une manière habile de résumer le paradoxe.

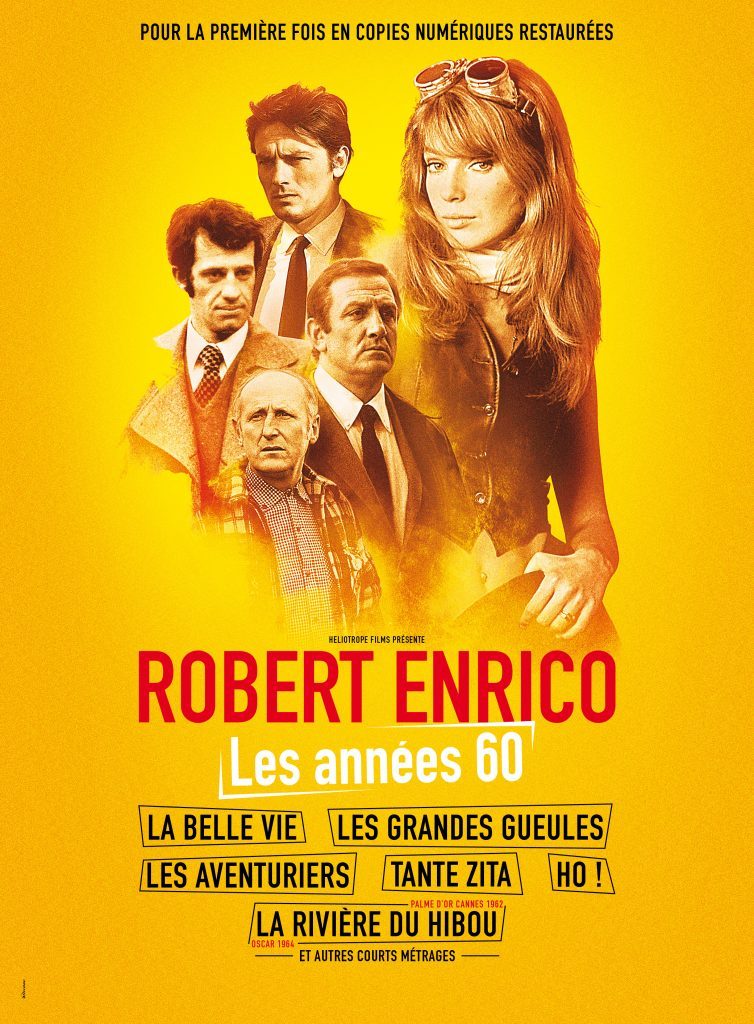

Cet été, l’occasion nous est donnée par le distributeur Heliotrope films de (re)découvrir pour la première fois par le biais de magnifiques copies numériques restaurées le travail minutieux de cet artisan mésestimé. Un auteur qui a laissé une empreinte de géant dans la culture cinématographique populaire des années 60.

Une exhaustive rétrospective nommée « Robert Enrico – Les années 60 » va se décliner en deux volets. Le premier tome de ce panorama, visible dès le 1 août 2018, comprend 4 longs métrages réalisés entre 1962 et 1968 : le controversé La Belle vie (1963) consacré au sujet brûlant de La Guerre d’Algérie, dans lequel le cinéaste donnait un point de vue singulier sur la société française, récompensé en 1964 par le Prix Jean Vigo, l’emblématique Les Aventuriers (1967), Tante Ziza (1967) et Ho ! (1968) avec un Jean-Paul Belmondo magnifique en chauffeur malfrat. La deuxième session sera présentée en exclusivité lors du Festival Lumière de Lyon (du 13 au 21 octobre 2018) avec un beau programme de courts métrages, notamment le mythique La Rivière du hibou (1962), Palme d’or 1962 et Oscar du meilleur court métrage de fiction 1964. Un film invisible en salles depuis des décennies, tout comme Les Grandes Gueules (1965) qu’on aime beaucoup, passionnément, à la folie. C’est le moment d’aller jouer les aventuriers dans les salles obscures.

Guerre de clans en scierie

Début 1965, après deux ans de chômage suite au scandale de son premier film La Belle vie – interdit de diffusion pendant presque deux ans et sorti de façon très confidentielle malgré la reconnaissance critique –, Robert Enrico reçoit un coup de fil du producteur Michel Ardan lui proposant de réaliser un nouveau film. Le cinéaste pense immédiatement à une mauvaise farce d’un proche et raccroche sèchement. Aussitôt, le téléphone sonne à nouveau (toujours deux fois selon la légende cinéphile), et cette fois-ci, c’est l’écrivain José Giovanni qui lui souffle avec conviction l’idée d’adapter au cinéma son roman Le Haut-Fer publié en 1962. « En visionnant La Rivière du hibou, j’ai tout de suite compris, qu’Enrico était l’homme de la situation » confirme plus tard l’auteur. Malgré la défiance de son entourage et le choix des deux têtes d’affiche – Bourvil et Lino Ventura – imposées dans les deux rôles principaux, le metteur en scène au fort caractère envoie paître son entourage et accepte la proposition en demandant à avoir la main sur le reste du casting.

Le tournage dure trois mois, d’avril à juillet 1965. Il est en décors naturels, la plupart du temps au cœur des Vosges, et en prise de son direct pour les trois quarts des scènes. Bourvil souhaite axer le film sur la comédie et deux versions du film sont tournées simultanément, l’une où Bourvil s’en donne à cœur joie, trébuchant et faisant rire son monde, et l’autre, plus rigoureuse, souhaitée par le réalisateur. Au bout de quelques semaines, en revoyant certaines scènes, l’acteur, avec intelligence, se résout à donner raison au metteur en scène ainsi que sa bénédiction pour la suite de la réalisation.

L’histoire narre le retour ambitieux d’Hector Valentin (exilé au Canada) dans sa région natale des Vosges, afin de faire revivre le « haut-fer », une vieille scierie traditionnelle hydraulique récupérée lors de l’héritage familial mais laissée totalement à l’abandon, convoitée de surcroit par Therraz, l’homme fort de la vallée, propriétaire prospère d’une entreprise de bois plus moderne et accessible, près du village de Vagney. Pour poursuivre la tradition et concurrencer Therraz qui s’active à lui mettre des bâtons dans les roues (actions d’intimidation), Hector va engager deux inconnus qui vont le pousser à embaucher des libérés conditionnels d’une prison voisine, avec une idée de vengeance derrière la tête par rapport à l’un d’entre eux. Robert Enrico nous livre ici, une histoire « d’hommes », un combat façon David contre Goliath, sous la forme d’une fable de l’Ouest américain où la Monument Valley est remplacée par la vallée des Vosges, où le bétail est matérialisé par des stères de bois et les diligences deviennent des schlitts (traîneaux employés pour descendre le bois abattu du haut de la vallée). Dès la séquence introductive, orchestrée par un lent travelling latéral, le format Techniscope et le négatif 35mm immortalisent un décor où le vent se mêle à la poussière et la pertinente musique de l’immense compositeur François de Roubaix emplit l’image des ses notes et sons d’harmonica évoquant d’emblée l’atmosphère du western. Tout au long du film, par le biais d’objets, de codes (comme le code d’honneur), de situations impliquant ces héros solitaires et travailleurs qui s’allient pour lutter contre le méchant Therraz et ses hommes de mains jusqu’à la place – au deuxième rang – des rôles féminins (secondaires) rafraîchissants, des éléments concrets confortent l’ambition du cinéaste : réaliser un véritable western vosgien.

Ce long métrage s’articule autour d’un scénario bien charpenté, narrant la France rurale de l’époque avec ses préjugés, sa morale, l’importance des traditions et la valeur travail, tant de sujets qui font encore écho et débats à l’heure actuelle. La mise en scène s’empare magistralement des espaces naturels, aussi splendides que vastes. Le grand écran leur offre une toute autre ampleur. Robert Enrico opte pour une réalisation instinctive emplie d’humanité qui exalte les grands sentiments. Elle ne manque ni de poésie, ni de sourires, et se nourrit des dialogues sagaces transcendés par les interprétations admirables de Bourvil, dans un rôle tragique qui lui sied si bien, et de Lino Ventura, dont le charisme fait corps avec son personnage, mais aussi des rôles secondaires qui emploient tout un tas d’acteurs remarquables. Dès sa sortie le 20 octobre 1965, ce long métrage, loin de la Nouvelle Vague, remporte l’adhésion critique et un beau succès populaire. « Assurément, avec Les Grandes Gueules, Robert Enrico passe d’un cinéma d’auteur à une véritable rencontre avec le public. Ce film aura été un tournant décisif dans la carrière de mon père » confie son fils Jérôme, actuellement en préparation d’un documentaire dédié à son père. Une œuvre populaire et noble à redécouvrir bientôt en salles dans son nouvel écrin, car Les Grandes Gueules, demeure inaltérablement un western à l’état pur.

Photo Une : Lino Ventura dans Les Grandes gueules – Photographie Jean BOFFETY – Dvdy Films

Crédit photo article : Heliotrope films