Ils nous ont confié avoir cet été des devoirs de vacances à faire, l’un en Sardaigne, l’autre à Locarno, des projets en cours d’écriture, ensemble et en solo, mais nous avons avant tout réuni Yann Gonzalez et Bertrand Mandico – deux de nos réalisateurs favoris – pour nous parler d’Ultra Rêve, triptyque de courts métrages dont la sortie en salles est prévue pour le 15 août 2018. Le film de Yann Gonzalez s’appelle Les Îles et a été récompensé de la Queer Palm du court métrage 2017. Celui de Bertrand Mandico a pour titre Ultra Pulpe et était en sélection à La Semaine de la Critique cette année. Nous leur avons demandé de nous parler des films de chacun, inclus le superbe After School Knife Fight signé Caroline Poggi et Jonathan Vinel qui vient compléter le triptyque. Action, émotion.

Vous vous décrivez comme des frères de cinéma, mais vous faites partie d’une bande de cinéastes qui fait et voit le cinéma autrement. Parlez-nous d’abord du court métrage de vos camarades Caroline Poggi et Jonathan Vinel… Qu’est-ce qu’il vous inspire ? A quel(s) endroit(s) vous touche-t-il ?

Yann Gonzalez : Je suis bluffé par le film. Il me touche au cœur, il me fait pleurer. C’est un film sur l’amitié, plus précisément une amitié qui va se dissoudre, avec une grammaire de cinéma très simple et, en même temps, très acérée. Je crois qu’en termes de mise en scène, c’est le plus “ligne claire” de tous leurs films, peut-être le plus classique aussi mais d’un classicisme tellement maîtrisé qu’il en devient novateur et magnifique. C’est aussi leur film le plus sentimental, je trouve. Je suis très admiratif de leur cinéma mais ce film-ci dégage une émotion supplémentaire qui me bouleverse à chaque fois que je le vois. En plus, ils ont utilisé une de mes chansons préférées dans la BO. Le groupe s’appelle Belong (le titre Perfect life, NDLR), un groupe américain un peu obscur que je trouve génial. Donc ça redouble un peu l’émotion chez moi. Le rapport aux acteurs, aux visages, à la jeunesse et aux sentiments, tout ça me parle forcément. La manière dont le film dissipe le sentiment, c’est sublime.

Bertrand Mandico : Tu le dis vraiment très bien. Je ne vais pas te paraphraser mais dans leur cinéma, ce que j’aime beaucoup, c’est sa dimension funambule et somnambule. On a l’impression que les personnages sont dans un état second, qu’il ne faut pas les réveiller. Là, je pense tout de suite à leur rapport à la pellicule. C’est la première fois que le duo tournait en super 16 et ça a dicté aussi quelque chose par rapport à leur style, une certaine épure. Le film a été tourné très vite je crois. On dirait un chant dans la nuit. Je trouve le film très beau pour toutes ces raisons. Tu disais “classique” Yann, je dirais que le film me plaît parce qu’il n’est pas réaliste. On pourrait croire qu’il l’est, mais non

YG: En fait, c’est un stylisation tellement subtile qu’elle pourrait passer pour du naturalisme. Là, le naturalisme est transcendé en permanence par le style, par la grammaire de cinéma, par la mise en scène tout simplement.

Ce que les trois courts ont en commun, c’est de ne pas avoir peur des sentiments…

YG : Oui, absolument.

BM: C’est vrai, et, je crois, notre rapport à la musique aussi. On pourrait presque voir les trois courts comme les morceaux d’un album illustré. Il y a un vrai rapport au disque.

YG : Ouais, trois EP quoi.

BM: Lorsqu’on voit les trois courts dans l’ordre qui a été choisi, il y a une forme de crescendo vers le baroque. Tout est vraiment pensé comme une composition musicale. Ça commence avec une intro minimale, guitare, simple, et on grimpe, l’orchestration est plus fournie, jusqu’au final…

YG : Un final de baryton fou ! (Rires)

Vous parliez plus tôt de la pellicule. Quelle valeur a-t-elle pour vous à l’ère du numérique ? Est-ce une coquetterie ou, au contraire, une forme d’expression singulière ?

YG : Pour ma part, c’était le marché de départ avec Emmanuel Chaumet (producteur, NDLR). Je voulais tourner ce court métrage en 35 mm, même avec un budget limité. Nous n’avons pas eu d’aide ou subvention pour faire le film. On a mis de l’argent de notre poche, 15.000 euros chacun environ, toutes mes économies pour ma part. On a quand même présenté le film au CNC mais on s’est fait bouler ! Ça ne nous a pas empêchés d’aller au bout. On a trouvé des trucs tout bête comme tourner avec de la pellicule Fuji périmée qui n’a presque rien coûté. Ça a généré quelques petits problèmes qui ne se voient pas tant que ça à l’image, mais ça faisait partie du projet, je crois, d’avoir quelque chose de très fragile. La pellicule Fuji a quelque chose de singulier sur les couleurs, la douceur, et ça allait parfaitement bien aux Îles. J’étais ravi de tourner en 35 mm. On a eu des espèces de variations de lumière dues à la péremption de la pellicule et c’était merveilleux.

BM : Oui, un bercement de la lumière, je vois de quoi tu parles. Non, mais la pellicule comme étant quelque chose de cher est un faux problème. C’est davantage une discipline de tournage. On ne tourne pas des milliers de prises, ça t’oblige à préparer davantage. C’est pareil pour Caroline et Jonathan qui n’ont pas eu non plus de subvention pour faire leur film. Ils ont énormément préparé leur tournage, ils étaient très précis, peu de prises ont été faites, donc le film n’a pas coûté si cher que ça.

La pellicule comme étant quelque chose de cher est un faux problème. C’est davantage une discipline de tournage – Bertrand Mandico

YG : Après, il faut quand même souligner notre chance de travailler avec un producteur comme Emmanuel Chaumet qui a l’audace de partir sur un tournage de courts métrages aussi peu budgétés soient-ils, sans subvention aucune. Il a poussé la folie jusqu’à accepter de faire une copie 35 mm qui dort à la Cinémathèque. Il a cette folie là, oui ! La pellicule, pour y revenir, c’est pour moi un rapport aux acteurs, aux visages, à l’image, la lumière. C’est quelque chose de purement magique et romantique.

BM : C’est vraiment la captation de la lumière. Sa photosensibilité me touche, c’est presque irrationnel, même si irrationnel n’est pas le mot juste parce qu’on peut toujours en discuter ou le définir. Mais en revanche, quand on voit un film tourné en pellicule et un film tourné en numérique, ce n’est pas du tout la même émotion. Ce n’est pas pour autant que les films tournés en numérique n’ont pas d’émotion. Mais l’émotion recherchée, la chaleur, le rapport au grain, je ne trouve ça qu’en pellicule.

YG : J’ai fait deux courts métrages en numérique et j’ai travaillé de la même manière qu’avec la pellicule parce que de toute façon ce qui nous manque dans les deux cas, c’est du temps ! Qu’on tourne en pellicule ou en numérique, la chose après laquelle on court, c’est le temps. Après, quand on tourne en pellicule, il y a forcément un genre de rituel qui s’instaure et qui fédère une équipe. Tout d’un coup, il y a une attention, une acuité qui rassemble tout le monde parce qu’on sait que chaque prise est précieuse. En numérique, bon …

BM : … Ben tu peux tout tourner quoi, jusqu’aux répétitions, tu allumes ta caméra le matin, tu l’éteins le soir.

Tourner en pellicule redéfinit la place du chef opérateur par rapport à un tournage en numérique ?

BM : Non, je ne crois pas que le chef opérateur perde sa place lors d’un tournage en numérique…

YG : En fait, c’est le plan qui retrouve sa place. La prise, le temps de la prise.

BM : Oui, la concentration. On n’aspire pas des images toute la journée. Le moment où on déclenche la caméra, c’est le moment où on est prêt. Et forcément, ça fait un petit pincement au cœur. On entre dans une dimension magique quand sonne le mot “Action”. On s’en remet aux dieux du cinéma parce qu’on sait qu’il peut y avoir mille problèmes qui vont faire que la pellicule peut être voilée par exemple…

Le rapport est donc plus mystique que fétichiste ?

BM : Oui, oui, c’est mystique ! C’est de l’ordre du rite de tournage.

YG : Oui. Moi, c’est ce principe même de révélation que je trouve magnifique. La pellicule révélée… Je trouve le verbe “révéler” tellement beau déjà. Avec la pellicule, il y a un genre de petit suspense entre le jour où tu tournes et le jour où tu découvres tes images. C’est alchimique. Chimique et alchimique.

On sait l’exercice compliqué parce que vous êtes assis l’un en face de l’autre mais Yann, voudriez-vous nous parler du court métrage de Bertrand ? De l’effet qu’il vous fait ?

YG : Super intimidant quoi… Bon après, Bertrand le sait déjà, je suis fou du film. Il suscite chez moi encore plus d’émotion que ses films précédents. L’émotion des personnages, l’émotion liée à la musique qui est peut-être plus fertile… Je suis dingue de tous les films de Bertrand mais celui-ci m’a bouleversé de fond en comble. Je trouve que c’est un film dans lequel tu as tout donné Bertrand, dans lequel tu as tout lâché. L’imaginaire est au galop en permanence. C’est jubilatoire, c’est drôle, et en même temps sur les personnages féminins, il y a une douceur, une sensibilité… Je suis fou du film. Pour moi, Ultra Pulpe est un chef d’œuvre. Tu en feras d’autres, c’est sûr, mais pour l’instant, c’est ton plus beau film.

BM : Je pourrais presque mourir après avoir entendu ça.

On pourrait voir dans Ultra Pulpe le quasi contre-pied des Garçons sauvages qui était dans un noir et blanc très marqué – même si la couleur infusait le film. Ici, c’est une explosion de couleurs que vous nous offrez Bertrand. On a l’impression d’assister à la naissance du Technicolor !

YG : C’est ça ! Et quel plaisir c’est ! C’est vraiment un film jouissif et jouissance. Puis, il y a une scène que je trouve particulièrement sublime, c’est la scène où Vimala Pons est devant la baie vitrée avec Elina Löwensohn derrière elle et qu’elle commence à la caresser en citant les titres de tous les films qu’elle a tournés (Elina Löwensohn joue une réalisatrice dans Ultra Pulpe, NDLR). Ça touche pour moi un point sensible, une sorte de cinéphilie de l’enfance, sur le rapport au cinéma, à l’érotisme du cinéma et aux affects qui est déchirant.

BM : Ça me laisse sans voix.

YG : Toutes les femmes de ton film sont sublimes, presque divines. C’est une ode au féminin.

Vous écrivez l’un et l’autre de superbes rôles féminins. Des rôles qui défient les stéréotypes.

YG : Je crois que les femmes nous inspirent beaucoup plus que les garçons. Même si je préfère les garçons dans la vie, au cinéma, pour moi, c’est vraiment la femme qui me fascine, m’intimide, me séduit… C’est rare de trouver des acteurs aussi excitants que des actrices.

Je crois que les femmes nous inspirent beaucoup plus que les garçons – Yann Gonzalez

BM : Avec Ultra Pulpe, j’ai travaillé avec ma famille d’actrices si je puis dire, Elina, Vimala, Pauline (Lorillard, NDLR), Nathalie (Richard, NDLR). C’était les retrouver pour mieux les emmener ailleurs. Pour Vimala, qui a aussi joué dans Les Garçons sauvages, c’était intéressant parce qu’on lui a arraché l’étiquette de “la fille sympa” qu’elle a souvent dans les films. J’ai aimé l’amener dans le registre du garçon violent dans Les Garçons, et là, c’est autre chose encore, elle est un genre de créature ultra féminine. D’aller vers ce type de personnage, c’est assez inhabituel pour elle. C’est un peu la même chose pour Pauline Lorillard. J’ai lâché la bride, j’étais vraiment en confiance, et quand on a tourné avec Pauline la scène de la planète Mars – séquence où le personnage de Pauline a un long monologue puis une une longue conversation avec sa mère -, c’était tout bonnement génial. Je n’ai pas eu à découper dans tous les sens la séquence pour essayer de rattraper des trucs. Elle connaissait son texte à la perfection, elle était dans son personnage instantanément. On a eu très peu de temps pour tourner cette séquence qu’on a tournée sur une plage, à marée basse, en pleine nuit, en Bretagne. On avait éclairé ce décor impossible et la marée remontait rapidement. Ça a duré une poignée d’heures. Intense.

YG : Oui, tu disais que le temps, c’était le luxe des pauvres.

BM : Je pense que moins on a d’argent, plus il faut avoir par conséquent du temps. En l’occurrence, pour Ultra Pulpe, c’était l’inverse. C’est-à-dire que j’ai eu le CNC pour ce film, France 2, une aide régionale. J’ai eu un prix à Bordeaux (au FIFIB, festival bordelais du film indépendant, NDLR) et j’ai injecté les sous reçus dans le film aussi. On avait de l’argent, mais c’était pas non plus le grand luxe ! Le temps était raccourci et c’est ce qui a été dur à gérer.

Cette séquence sur Mars, c’est aussi le théâtre d’une agression sexuelle, celle du personnage de Pauline Lorillard. Elle résonne fort aujourd’hui, et on pourrait presque la considérer comme un manifeste féministe en soi.

BM : Merci. L’idée qui m’intéresse, c’est que l’enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et effectivement, c’est une scène assez infernale. Il ne se passe rien en réalité, mais c’est insoutenable. Je ne m’inscris pas dans un discours politique par rapport au moment, mais en voyant le film et en l’analysant après coup, oui, il y a des échos à l’actualité, à ce qu’on a pu raconter, aux rapports abusifs du monde du cinéma aussi. Mais ce n’est pas de l’illustration quoi. C’est la fable, son contre-pied…

YG : Tu as tourné la séquence juste avant que n’éclate les scandales me semble-t-il ?

BM : Je crois que l’affaire Weinstein était déjà en cours… J’ai un doute. En tout cas, je ne voulais aucune complaisance par rapport à cette scène-là, ou les scènes d’agression dans Les Garçons. Je détesterais que ce soit le cas. Puis Pauline amène à travers son jeu quelque chose d’à la fois tragique et d’une grande liberté, un humour et un désespoir nécessaires pour pouvoir traiter de ce genre de situation.

De sexe, d’amour et de violence, il en est aussi question dans Les Îles. Bertrand, dites-nous quelques mots de ce court aussi gracieux qu’un ballet.

BM : Avec joie.

YG : Avant, je voudrais juste dire qu’avec Bertrand, on a plus que des points communs. On a partagé des acteurs, des techniciens circulent entre nos films et ça je trouve que c’est important quand tu fais du cinéma. C’est merveilleux d’avoir un complice qui travaille avec des gens que tu aimes, dont tu apprécies le travail.

BM : Ouais, j’ai siphonné ton équipe ! (Rires)

YG : Ha bah moi aussi dis ! Dans Un Couteau dans le cœur, j’ai travaillé avec Elina Löwensohn, Nathalie Richard a chanté la chanson du cabaret sur tes conseils, Agnès Berthon que j’avais découvert dans ton court, Notre-dame des hormones, aussi. Tu as travaillé avec la cheffe déco des Îles, Gabrielle Desjean … J’adore cette circulation. Ça fait partie de notre artisanat de série B aussi, ça serait génial deux auteurs qui tournent dans les mêmes décors… Faudrait qu’on fasse ça ! L’un tourne le jour, l’autre la nuit…

BM : Avec les mêmes acteurs, on change juste les costumes.

YG : Enfin les acteurs seraient épuisés, les pauvres…

BM : Je reviens aux Îles. J’ai découvert le film l’an dernier, quand tu l’as fini Yann. C’est un film sublime, vraiment. Pareillement, c’est de mes films préférés de toi. Il m’a touché, énormément. Il y a une dimension magique. L’an dernier quand je l’ai découvert, j’avais eu un autre choc cinématographique qui était Twin Peaks, la saison 3. Et pour moi, cette saison de Twin Peaks et Les Îles sont les deux plus grands films de l’année 2017. Et ce sont tous les deux des films hors format. Les deux ont d’ailleurs des correspondances : ces couloirs sombres, ces passages d’un monde à l’autre. Mais c’est bien l’univers de Yann qu’on voit, pas celui de Lynch. C’est du pur Yann Gonzalez. Il y a aussi quelque chose des films de Rivette. Le film est très ouaté, complètement rêvé. Cette dimension somnambule est très présente. Et puis le rapport aux monstres aussi. A la beauté, la monstruosité.

YG : Monstre créé par Bertrand, je le rappelle ! C’est toi qui m’a conseillé de travailler avec David Scherer (maquilleur Sfx et créateur d’effets spéciaux, NDLR). C’est lui qui a fabriqué le masque que Bertrand a imaginé. Tu m’as bien sorti du pétrin parce qu’on était un peu à la ramasse sur le monstre…

Les Îles était un film compliqué à faire ?

YG : Compliqué, oui, dans un sens. J’étais dans une période de doute. Ça faisait trois ans que je n’avais pas fait de films. J’avais un peu peur de remettre le pied à l’étrier. Mais j’avais besoin de tourner. C’était l’été où on devait tourner Un Couteau dans le cœur justement, mais on n’avait pas eu l’argent pour le faire. Donc on a tourné Les Îles. J’étais très fébrile, très apeuré de repasser derrière la caméra. J’ai un peu aussi tout mis dans ce film, et ça a été vraiment salvateur. Difficile donc, oui et non, parce que j’étais entouré de très jeunes gens. Il y avait une énergie très juvénile, très joyeuse. Beaucoup de gens faisaient ça pour la première fois et étaient à des postes clé, à la déco et aux costumes par exemple. J’avais envie de faire confiance à ce désir là, à cette énergie de la jeunesse. C’était hyper stimulant. L’ambiance était très amicale, très douce. Et en même temps, j’avais ce désir urgent de filmer et de mettre tous les affects amassés pendant trois ans. C’était un film très lourd émotionnellement mais c’était un tournage léger.

BM : C’est intéressant parce que tu l’as fait juste avant le Couteau dans le cœur et il y a des liens très forts entre les deux films. Le Couteau serait le continent, et Les Îles, les îles quoi, la Corse peut-être (Rires).

YG : Oui, c’est le continent noir d’Un Couteau dans le cœur. C’est le hors-champ onirique et plus cru.

Les passages du court au long et du long au court pour l’un et l’autre, ça vous permet d’expérimenter davantage, de jouer des formats comme disait Bertrand ?

YG : Oui, de tourner avec différents acteurs, d’expérimenter, de faire des bêtises. C’est surtout le rapport aux acteurs qui pour moi a été crucial sur Les Îles. J’ai vraiment travaillé un gros mois sur le casting. On a rencontré plein de jeunes gens essentiellement queer. Cette série d’entretiens a été pour moi une bouffée d’air frais. C’était un rayon de lumière. Que des gens hyper libres dans leur tête, libres dans leur rapport à la sexualité, très joyeux. J’ai adoré cette session de casting parce qu’on a pris le temps de la faire. J’en garde un souvenir émerveillé.

Ce sont les comédiens qui vous ont inspiré certains personnages ?

YG : Ouais, je pense. J’ai écrit le scénario avant, mais par exemple, Thomas Ducasse qui joue Nassim dans le film, ce n’était pas du tout ce que j’imaginais au départ pour ce personnage, mais j’ai eu un tel coup de foudre lorsque je l’ai vu au casting que j’ai réadapté le personnage en fonction de lui. Donc oui, leur énergie a produit des choses sur le résultat final.

Et vous Bertrand, les voyages du court au long, que vous apportent-ils ?

BM : De la liberté. C’est avant tout tourner. Tourner, peu importe le format. Faire des films quoi. Dans les formats plus court, le rapport au scénario et à la structure n’est pas le même. On peut peut-être se permettre plus de fantaisie sur un court parce qu’on doit tellement montrer patte blanche lorsqu’on fait un long métrage… C’est pas du tout le même rapport au scénario. Mais j’ai aussi l’impression que beaucoup de cinéastes ne reviennent pas au court après du long, par peur que ce soit une malédiction et qu’après ils ne fassent plus que des courts. On dit “passer au long”, ce qui est ridicule.

YG : Oui, ce n’est pas “régresser au court”. C’est se réaffirmer avec un court.

BM : C’est tout simplement faire des films. Quelque soit la durée, pourvu que le film soit bon. C’est sur qu’il y a encore cette idée reçue vis-à-vis du court métrage comme étant le format de l’apprentissage. C’est un format en soi.

YG : Je trouve aussi qu’il y a un formatage du court qui est très fort aujourd’hui dans les commissions. Dans un court, il doit y avoir une psychologie des personnages, une évolution, un message… Un cahier des charges complètement con. On est dans les mêmes attributs que dans le long métrage et je trouve ça terrifiant. Des films qui devraient vraiment être des laboratoires d’expérience pure deviennent aussi des films très formatés. Il y a quelques exceptions, comme Ultra Pulpe, mais pour moi l’exception devrait être la norme.

La volonté de formatage – qui vient principalement des télés – a contaminé les hautes instances, comme le CNC ?

YG : Oui, je le crois. Il faut se battre contre ça.

BM : Dans les commissions régionales et autres, la maladie me semble-t-il, c’est le lecteur qui applique des grilles de lecture à l’aveugle. C’est abominable. Plus personne n’ose déborder.

Donc la transgression serait là, sur le débordement créatif absolu ?

BM : J’en suis persuadé. Je pense qu’il faut déborder. Si c’est pour faire des films qui restent dans leur lit, qui ronronnent, ils ne sont plus des rivières mais des canaux, et c’est plus que dommage. C’est triste les canaux. Je préfère les rivières qui débordent.

YG : Oui, ou alors des mares un peu putrides, la mare au diable (Rires) !

BM : C’est aussi l’idée de la flamme.

YG : Libre, vacillante et fragile, qu’il faut ranimer en permanence.

BM : Oui, elle peut s’éteindre en un souffle ou embraser le maquis.

YG : Même si le maquis a du mal à être embrasé… On essaie quoi !

Il y a tout de même un élan, même si celui-ci reste underground …

YG : Oui, bien sûr. Mais le peu de succès en salles d’Un Couteau dans le cœur, alors que j’avais envie d’amener les gens ailleurs, ça annonce quelque chose de fort en termes de marché. Le film ne lui convient pas. Le public est anesthésié par l’esthétique télévisuelle… J’aimerais qu’un film de notre “clan” si on peut appeler ça comme ça, soit un succès saillant au box office. J’aimerais qu’il y en ait un qui marche vraiment et emmène tous les autres dans son sillage.

Propos recueillis par Ava Cahen et Franck Finance-Madureira.

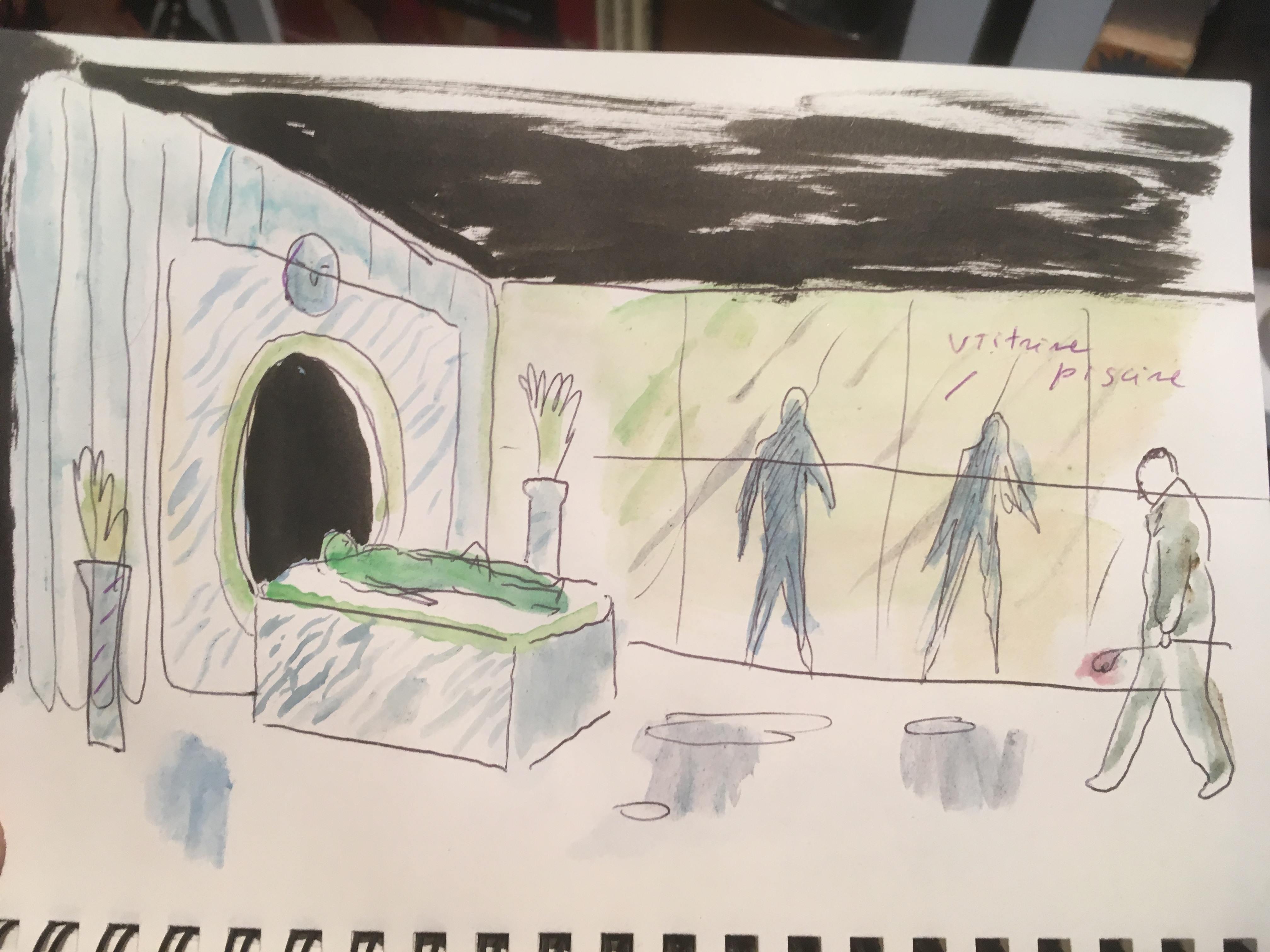

Photos : ©eccefilms, documents de recherches pour “Ultra Pulpe” et dessins préparatoires du masque des “Îles” par Bertrand Mandico (Documents de travail / B. Mandico / Y. Gonzalez)

ULTRA RÊVE, sortie en salles le 15 août 2018 – 1h22 – France

After School Knife Fight de Caroline Poggi et Jonathan Vinel (21 mn– 16 mm), avec Lucas Doméjean, Nicolas Mias, Pablo Cobo, Marylou Maynie.

Les Îles de Yann Gonzalez (23 mn– 35 mm), avec Sarah-Megan Allouch, Thomas Ducasse, Alphonse Maitrepierre, Mathilde Mennetrier, Romain Merle, Simon Thiébaut.

Ultra pulpe de Bertrand Mandico (38 mn – 35 mm), avec Lola Créton, Pauline Jacquard, Pauline Lorillard, Elina Löwensohn, Anne-Lise Maulon, Vimala Pons, Nathalie Richard et Jean Le Scouarnec.